Promenade #1: Richwiller et son passé industriel

Et si nous partions à la découverte de notre village et de l'industrie qui a fait sa grandeur ?

La plan avec les instructions peut être récupéré à la mairie (dans la limite des stocks disponibles) mais peut également être directement téléchargé ci-dessous:

Le plan et les instructions

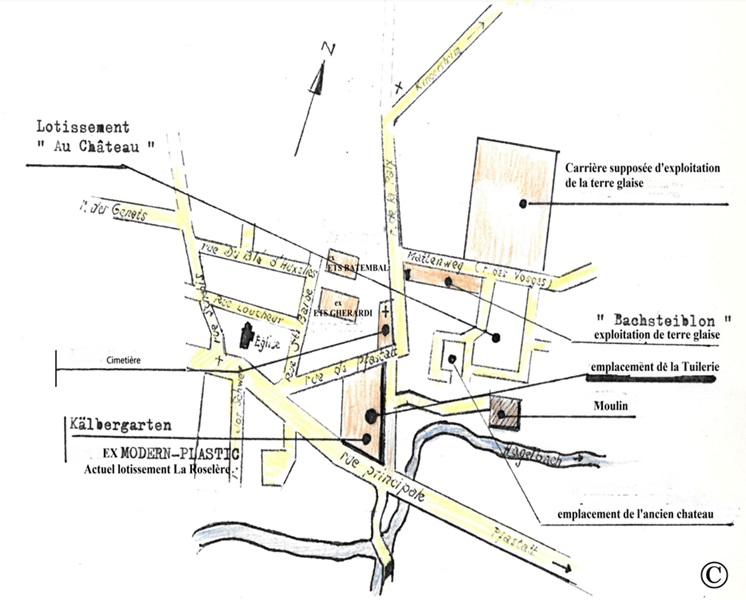

1er arrêt - Tuilerie Ziegelscheuer : La carrière de terre glaise

Richwiller, jusque-là sous tutelle de seigneurs féodaux successifs, était jusqu’à la fin du XVIIIᵉ siècle une cité pauvre et insignifiante, mais le siège d’une seigneurie très riche. Celle-ci possédait, outre le château, un moulin à grains, de nombreux biens éparpillés et même une tuilerie, appelée « Ziegelscheuer ».

La tuilerie se situait face à la rue du Moulin, à l’entrée du village de l’époque, à l’emplacement de l’actuelle propriété Dominique Soltner (n°24 rue de Pfastatt, anciennement famille Robert Dreyfuss), de la propriété Estelle Munch-Nam, près du « Kälbergarten » (jardin des veaux), et sur le site actuel du lotissement « La Roselière » (ancien magasin Modern Plastic). Elle faisait partie des biens seigneuriaux et en partageait le destin.

Selon des notes inédites de l’historien E. Wacker, directeur d’école à Richwiller, la tuilerie est mentionnée pour la première fois en 1621. Un inventaire des biens seigneuriaux du 18 avril 1621 indique que la tuilerie rapportait annuellement 150 livres à la seigneurie.

Le 28 mai 1742, Claude Jacques Sauvage, administrateur de la seigneurie, loua la tuilerie et son jardin à Baptiste Gigandet et son épouse Barbara Burkart, pour la période du 14 février 1742 au 31 décembre 1745, pour une somme annuelle de 500 livres tournois, payable en deux fois à la Saint-Jean et à la Saint-Martin.

Le locataire s’engageait à fournir 100 toises de bois (6 pieds de longueur et de hauteur, 4 pieds 6 pouces de largeur) issus de la forêt de Richwiller, à procéder à de petites réparations sur le toit et les fours, et à fournir la terre glaise nécessaire aux tuiles, prélevée sur les bans de Richwiller (côté rue des Vosges) et Pfastatt. Le bailleur, quant à lui, devait intervenir en cas de tempête ou de grêle détruisant une partie des tuiles ou provoquant l’effondrement des fours. Le locataire fournissait également 200 tuiles et un quart de chaux, tandis que le bailleur fournissait 200 planches à tuiles et 30 lattes.

Un autre bail du 6 octobre 1750, pour la période du 1er janvier 1751 au 31 décembre 1759, exclut la tuilerie des biens loués, car elle faisait déjà l’objet de contrats spécifiques.

La tuilerie est de nouveau citée en 1759, à l’occasion de la kilbe de Richwiller, où des affrontements sanglants eurent lieu entre jeunes de Lutterbach et Pfastatt. Selon E. Wacker, ces derniers se seraient servis de planches et de bûches provenant du stock de la tuilerie. Le Cistercien Alberic Willemain, curé de Pfastatt, donna l’absolution à la victime et fut sollicité par Johannes Nachbauer pour appeler un médecin. Les coupables furent condamnés à verser 100 livres de dommages, 50 livres à la seigneurie et à couvrir les frais occasionnés.

Le 14 décembre 1786, un partage de revenus fonciers mentionne la veuve du tuilier Theobald Schueller, Barbara Liessi, et sa sœur Katharina Sutter, qui semblent avoir été particulièrement querelleuses. Lors d’une audition à Niedermorschwiller le 20 décembre 1763, elles furent accusées d’avoir agressé Katarine Arnetz, épouse du meunier Theobald Röll. Plusieurs témoins décrivent insultes, coups et blessures, même pendant la grossesse de la victime. La plaignante réclama 600 livres, mais ne reçut que le remboursement des frais médicaux, tandis que les accusées durent s’acquitter de 10 livres au bénéfice de la seigneurie et partager les frais. Katarina fut de nouveau citée en 1769 pour avoir agressé un vassal, Joseph Roth, et dut verser dommages et intérêts.

En 1797, la présence d’un tuilier nommé Jakob Wendling, marié à Anastasia Bähr, est attestée. En 1810, le père Johann Zoller, tuilier, est mentionné lors de la naissance de sa fille Maria Rosine. Pour une autre naissance en 1812, le métier du père n’est plus indiqué.

Dans le cadastre de 1807, la tuilerie est toujours mentionnée : Section A, une tuilerie ; Section B, un jardin de tuilerie de 37,5 ares et un petit pré de 31,25 ares, bordant le « Plon » et le chemin de Pfastatt.

Bien que le bornage local mentionne une carrière de terre glaise au nord, face au lotissement « Au Château », cette mention n’est pas certaine, faute de preuve. En revanche, le terrain longeant la rue des Vosges en direction de Pfastatt, à proximité de la tuilerie, a bien fourni la matière première. L’observation du sol révèle des traces de creusement, confirmées par la présence actuelle de prés en contrebas, appelés « Bachsteiblon ».

La date et la raison de l’arrêt définitif de l’activité de la tuilerie restent inconnues. Elle aurait probablement cessé au cours de la deuxième décennie du XXᵉ siècle. La tuilerie figure encore dans le cadastre de 1807 et la présence d’un tuilier est attestée en 1810, mais elle n’apparaît plus sur le plan cadastral de 1826.

Malgré cette présence historique, il est étonnant qu’en 1808, quatre maisons, deux étables et un hangar soient encore couverts de toits de chaume. Les raisons semblent financières, même si l’état vétuste des bâtiments ne justifiait pas leur rénovation.

Ces quelques lignes contribuent modestement au souvenir de l’ancienne tuilerie de Richwiller.

2ème arrêt - Les établissements Malot, puis SEEMA et enfin CEMMA

C’est le 25 décembre 1964 que M. Marcel Malot crée son entreprise d’éléments en béton vibré au 4, rue du Moulin à Richwiller. Il y construira les ateliers, sur les anciens prés du château.

Ce procédé est révolutionnaire pour l’époque, ce qui contribue largement au succès de ses produits. Ingénieur de formation, M. Malot invente et construit ses propres machines, permettant de vibrer le béton sur des tables de travail aux dimensions adaptées à ses articles. Il dépose les brevets correspondants.

Une belle panoplie de produits complète son catalogue. On peut encore voir, à travers le village, des réalisations issues de sa gamme, car les habitants se fournissaient directement à la source : déjà le circuit court !

En vue de sa mise à la retraite en novembre 1991, M. Marcel Malot vend son entreprise, avec l’exclusivité de ses produits, à M. Macchi des Ets Cemma le 31 juillet 1991.

En avril 2005, l’entreprise déménage dans les anciens locaux de la COOP, rue de Mulhouse à Wittelsheim. La résidence « Les Quatre Saisons » remplacera le bâtiment industriel après sa démolition.

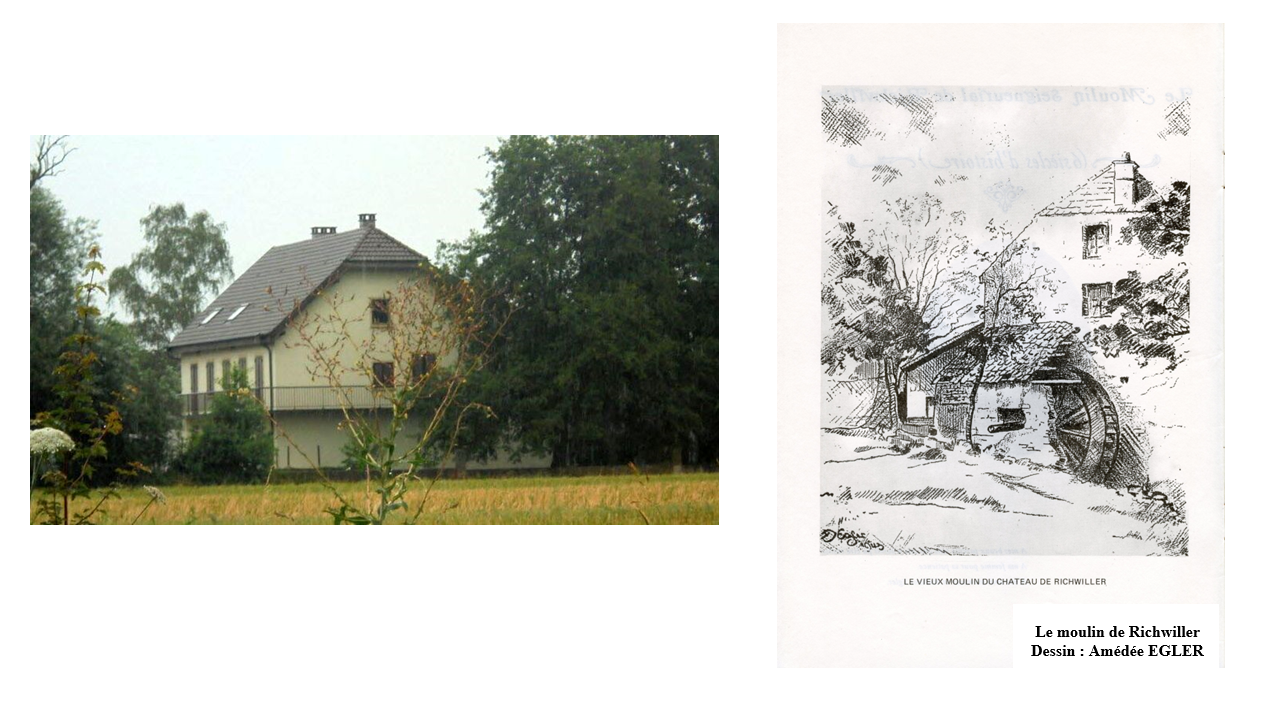

3ème arrêt - Le Moulin seigneurial puis les son passé industriel

Le moulin était situé rue du Moulin, sur le Hagelbach.

Il faisait partie du fief du château fort de Richwiller. Le moulin à blé figure sur une carte de Zetter (1697-1710). En 1751, l’ordonnance de l’Intendant d’Alsace réunit le hameau de Richwiller à la commune de Morschwiller-le-Bas, laquelle fait partie du bailliage de Brunstatt.

Attenant au moulin, un pressoir employait alors un huilier. Devenu autonome en 1761, le moulin sera exploité par la communauté de Richwiller. Le Mühlematten (pré du moulin), nommé aussi Munimatten (pré du taureau, pour la reproduction des veaux), devient alors propriété de la commune.

À la suite de diverses restructurations, le moulin est vendu aux enchères le 3 juillet 1781.

En 1795, le moulin à un tournant est arrêté pendant cinq mois par manque d’eau. Tombé en vétusté, il est entièrement reconstruit. En 1803, le moulin à vannes est transformé en moulin à auges.

Le 24 juin 1826, Georges Rell achète le moulin. Plusieurs générations de meuniers s’y succéderont. Les Reyl, Reil ou Ruell sont également meuniers à Wittenheim et à Landser.

En 1852, la force motrice du moulin est de 5,35 chevaux-vapeur, actionnée par une roue motrice débitant 200 litres d’eau par seconde. La chute utilisée par le moulin est de deux mètres. En 1865, sa puissance motrice a diminué d’un cheval-vapeur, ce qui en fait le plus faible des quatre moulins encore en activité sur le Dollerbaechlein. Désaffecté, le moulin cesse de tourner en 1875.

Parmi les meuniers, on relève :

Hartmeyer le Vieux (1665-1667) ; Hartmeyer le Jeune (1730)

Joseph Brandenburger (1798), fils de Joseph Brandenburger de Flaxlanden et d’Anne Marie Struch de Pfastatt (x 10.2.1753 Pfastatt). Il épouse, le 13 mai 1776 à Pfastatt, Anne Marie Roell, fille de Thiébaut Roell de Richwiller et d’Anne Marie Uttwiller (x 20.6.1750 Lutterbach)

En 1823, Jacques Seigert, de La Collonge (actuel Territoire de Belfort), et Mathai Weisser de St Georgen en Forêt-Noire

Reyl Georges, originaire de Bavière, meunier (+ 24 avril 1838 à Richwiller). Son épouse, Marie Anne Schlienger de Wittenheim, poursuit l’activité, ainsi que leur fils Georges

Conrad Herr, du canton de Schaffhouse (1852-1865)

En 1868, Joseph Buhl, propriétaire et exploitant

En 1827, Richwiller possède également un établissement de tissage : l’« Établissement de Monsieur Schlumberger », en service depuis 1821. Il emploie douze ouvriers étrangers. Le salaire moyen est alors de 7 francs pour 24 aunes de Paris. L’aune de France (ou de Paris), ancienne unité de mesure, contient trois pieds sept pouces (pied de Roi). Le tissage de M. Schlumberger ferme pendant quelques semaines mais reprend son activité le 10 janvier 1827. Cet établissement se trouvait très probablement au moulin.

Après 1875, le moulin est reconverti en usine de traitement du coton.

De 1885 à 1910, Joseph Buhl, meunier et cultivateur, y exerce aussi une activité de nettoyage de coton.

De 1910 à 1913, Louis Morgen poursuit cette activité.

Remanié au XXᵉ siècle, le moulin sert ensuite de maison d’habitation. La roue à aubes est démolie en 1953.

En 1933, on y trouve une ferme et une maison (neuf habitants). Le bâtiment actuel date probablement du XIXᵉ siècle.

Après 1950, M. Bruno Lucchini achète le domaine du moulin et y installe son entreprise de BTP, qui prospérera jusqu’en 1978.

4ème arrêt - La menuiserie Grussner

Devant le dynamisme de l’essor industriel qui suit la Grande Guerre, Ernest Grussner fonde, en 1921, son entreprise de menuiserie au 51, rue Principale.

Son atelier de fabrication se trouvait au fond de la cour, dont une partie est encore visible aujourd’hui.

Il participe, à son niveau, à la construction des cités minières des MDPA, tout en développant une fidèle clientèle dans le village.

Son activité est réduite pendant le conflit mondial de 1939-1945, mais il contribue activement aux chantiers de reconstruction consécutifs aux dégâts de guerre. Il cesse son activité en 1949.

5ème arrêt - L'Usine Joseph Schwer

Joseph Schwer, né en 1772 à Furtwangen, en Forêt-Noire, horloger, est domicilié à Pfastatt en 1800. Il épouse Anne Marie Catherine Muller, de Richwiller, l’an VIII de la République à Lutterbach.

Leur petit-fils, Donat Schwer, né en 1838 à Richwiller, est ouvrier de fabrique puis imprimeur sur rouleaux. Il épouse, en 1864 à Richwiller, Françoise Hartmann. Leur fils, Joseph, né le 18 juin 1866 dans la commune, épouse en 1898 à Pfastatt Marie Jeanne Grandadam, originaire de ce village.

Joseph Schwer, mécanicien, fonde en 1901, dans son village natal, une fabrique de cycles et d’automobiles.

Un important incendie frappe l’usine le 1ᵉʳ juillet 1920. En 1921, il s’installe au 30, Faubourg de Colmar à Mulhouse. Ses fils, Julien et Armand, dirigeront plus tard le Grand Garage du Centre, rue Franklin à Mulhouse.

En 1922, après le départ des Établissements Schwer, Ernest Vogt rachète l’ensemble des bâtiments. Celui-ci tient une boucherie-charcuterie à Wittelsheim.

Son fils Eugène, né en 1899 à Wittelsheim, s’installe à Richwiller, tandis que l’autre fils, Émile, part à Pulversheim. Eugène Vogt, maître boucher, poursuit l’activité à Richwiller. Il épouse Marie Pfauwadel.

Le couple prend sa retraite en 1957. Leur fils Georges poursuit l’activité avec son épouse, Mariette Holtzheyer, jusqu’en 1986.

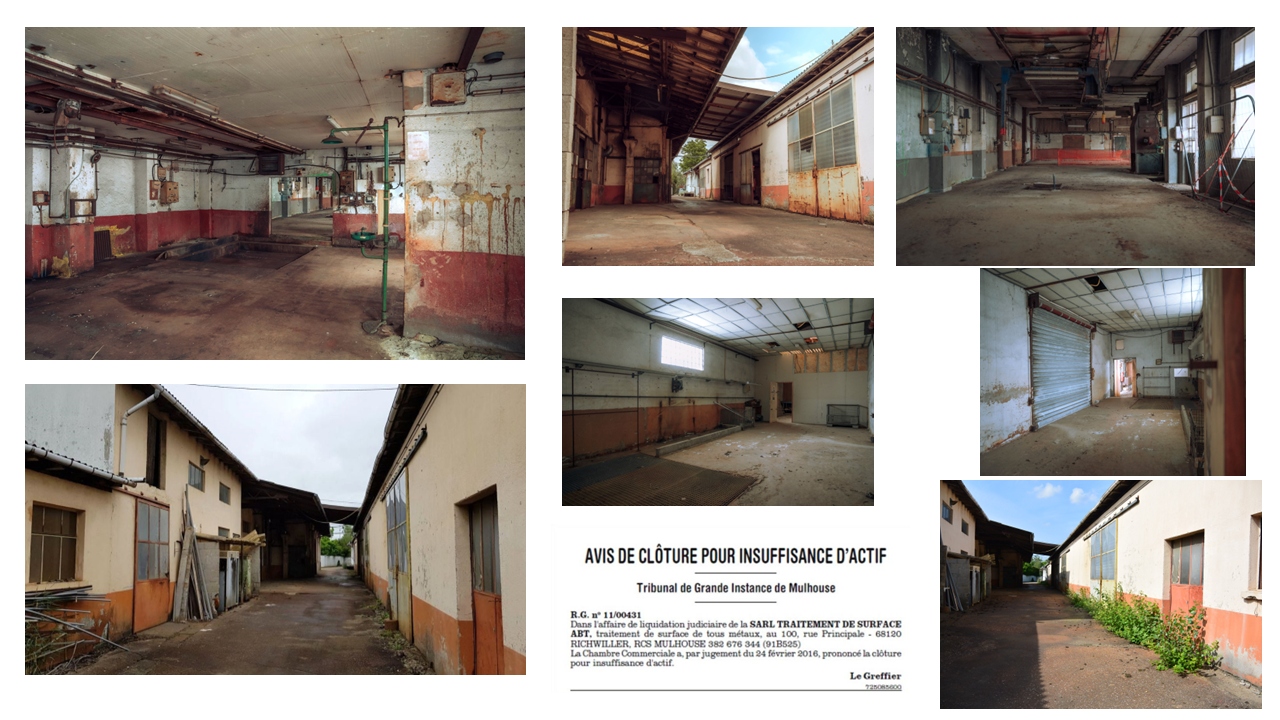

6ème et 7ème arrêt - Les établissements Abt

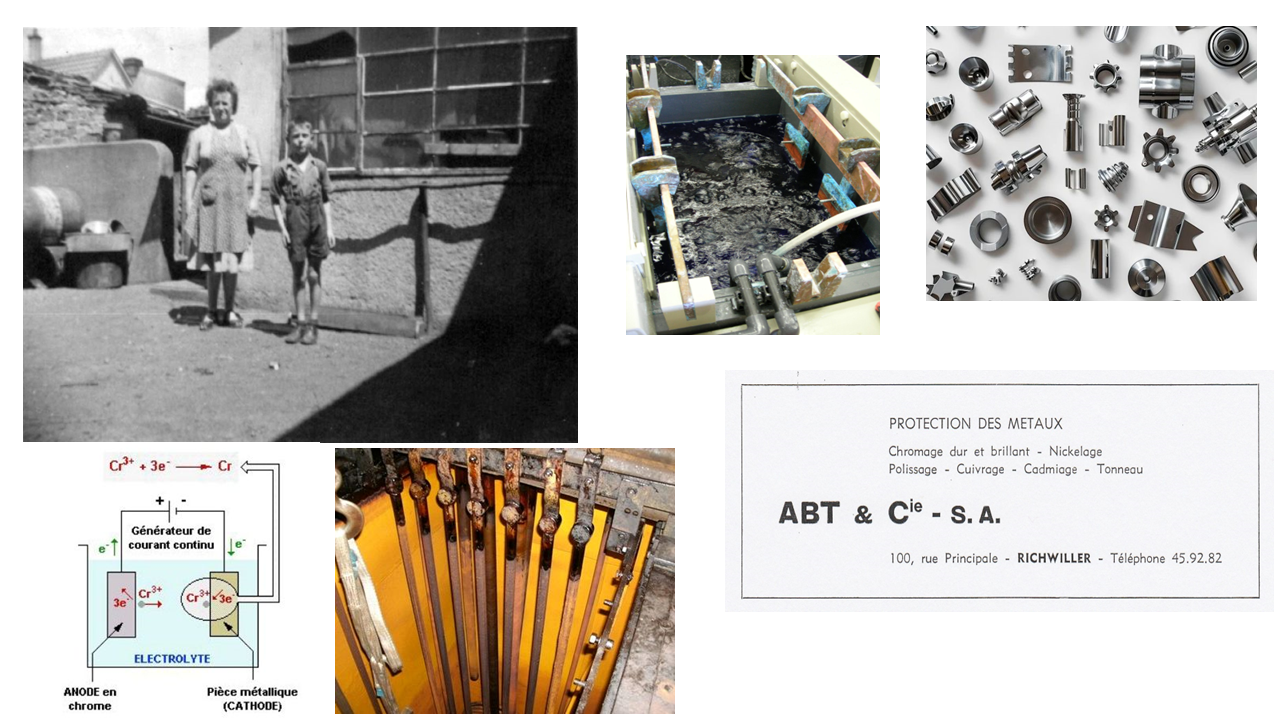

La proximité des commerces du secteur, déjà raccordés à l’électricité, conduit la famille Abt à créer, en 1948, une entreprise de traitement de surface par chromage et nickelage, au 4, rue de Lutterbach à Richwiller.

Dans le petit atelier familial, le traitement des métaux se réalise alors de manière artisanale, selon le procédé de la galvanoplastie, et ce jusqu’en 1956-1957. Entre 1957 et 1959, l’activité est progressivement transférée dans des locaux plus vastes et mieux adaptés, situés au 100, rue Principale, permettant de passer d’une production artisanale à une véritable production industrielle.

L’activité se concentre principalement sur le chromage, le zingage, le cuivrage, le cadmiage et le nickelage par galvanoplastie. Un poste de transformation électrique est intégré dans un bâtiment.

Le chromage consiste à recouvrir une pièce métallique de chrome par un bain d’acide chromique et d’acide sulfurique. Sous l’action d’un courant électrique pulsé, le chrome se dépose sur la pièce, lui donnant un aspect brillant et la protégeant de l’usure et de la corrosion grâce à une dureté accrue.

Que l’on parle de zingage, de cuivrage, de cadmiage ou de nickelage, le principe reste le même : seule la nature des produits chimiques et des anodes utilisées diffère. Ce type de traitement sert principalement à l’industrie automobile ainsi qu’aux fabricants de pièces mécaniques et d’accessoires décoratifs.

Des travaux de restructuration des chaînes de production sont menés en 1977 et 1982 : installation d’une station de traitement, suppression de certaines phases de dégraissage, mise en place de systèmes de rétention supplémentaires. Après 1982, l’arrêt du cadmiage et du cuivrage entraîne également la suppression de l’utilisation du cyanure.

Cependant, l’essor des matériaux plastiques et synthétiques de toutes sortes freine fortement l’activité de l’entreprise pendant plus d’une décennie. Fermée le 20 juillet 2011, elle est placée en liquidation judiciaire le 24 février 2016.

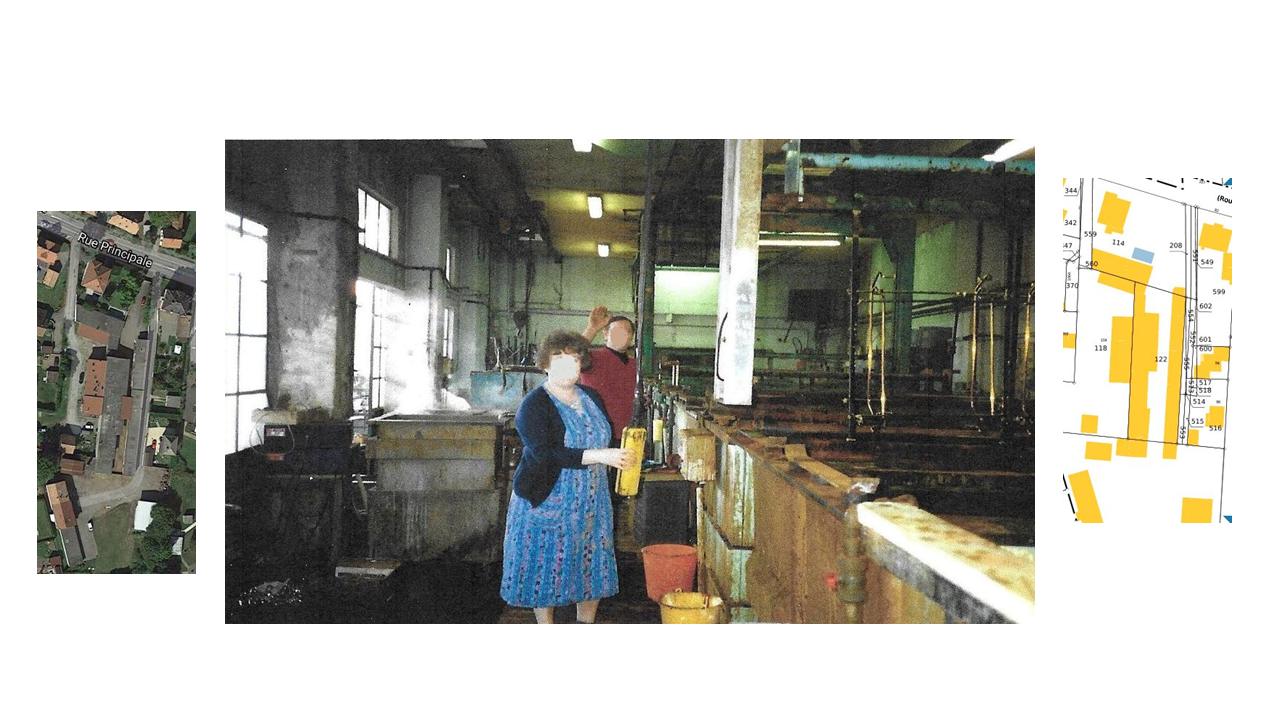

8ème arret - Les établissements Brebbia

Henri Brebbia, né en 1883 à Travedona, en Italie, est maçon-polisseur. En 1911, il épouse à Richwiller Célestine Bailly.

Sa maison d’habitation, appelée couramment villa Brebbia, tout comme celle située rue de la Gare, est de style italien. Elles témoignent de la présence d’une importante communauté italienne à Richwiller.

Cette immigration n’a pas été organisée par l’État français, contrairement à celle des Polonais. Certains Italiens viennent travailler dans les mines de potasse, d’autres sont maçons et s’organisent en entreprises, participant activement à la construction des cités minières des MDPA.

En 1921, Henri Brebbia crée, avec son frère, une entreprise de construction (EnConstRich), avec une zone de stockage située au 104, rue Principale (anciennement 6, rue de la Gare). L’entreprise prendra plus tard le nom d’ENAL.

On note par ailleurs une erreur de frappe dans le nom de l’enseigne.

Toujours en 1921, et face au dynamisme de l’essor industriel d’après la Grande Guerre, son frère Marius fonde une entreprise de mécanique dénommée C.R.A.M. (Centre de Recherches et d’Applications Mécaniques).

L’atelier se trouvait à gauche de l’entrée du 104, rue Principale (anciennement 6, rue de la Gare).

Cependant, la dette publique record de la France et le contexte de profonde instabilité politique conduisent, au printemps 1926, à une crise financière et gouvernementale. De nombreuses entreprises se retrouvent en grande difficulté. La C.R.A.M. cesse son activité le 26 juillet 1926.

9ème arret - Les menuiseries et charpentes Eckes Frères

C’est le 9 janvier 1912, sous Guillaume II du IIᵉ Reich, que la société Eckes Frères est fondée.

À cette époque, les mines de potasse entament la construction de leurs bâtiments industriels ainsi que des premiers logements destinés à leur personnel.

Le travail ne manque pas, mais les entreprises sont encore peu nombreuses dans ce secteur essentiellement agricole. Cette situation représente une belle opportunité pour la création de diverses activités dans le bâtiment.

Face à ce dynamisme industriel, les frères Léon et Ernest Eckes n’hésitent pas à se lancer dans l’aventure.

Ils font construire une grande menuiserie, avec scierie, au 121, rue Principale (anciennement 7, rue de la Gare).

Les MDPA demeurent le client principal de l’entreprise, que ce soit pour des travaux sur leurs carreaux ou pour la construction et l’entretien des cités minières.

Cependant, à la suite de la grave crise financière et gouvernementale du printemps 1926, les Ets Eckes Frères rencontrent de sérieuses difficultés financières. L’entreprise cesse son activité le 1ᵉʳ avril 1931 et est mise en liquidation judiciaire en mai 1934, avec vente forcée de ses biens.

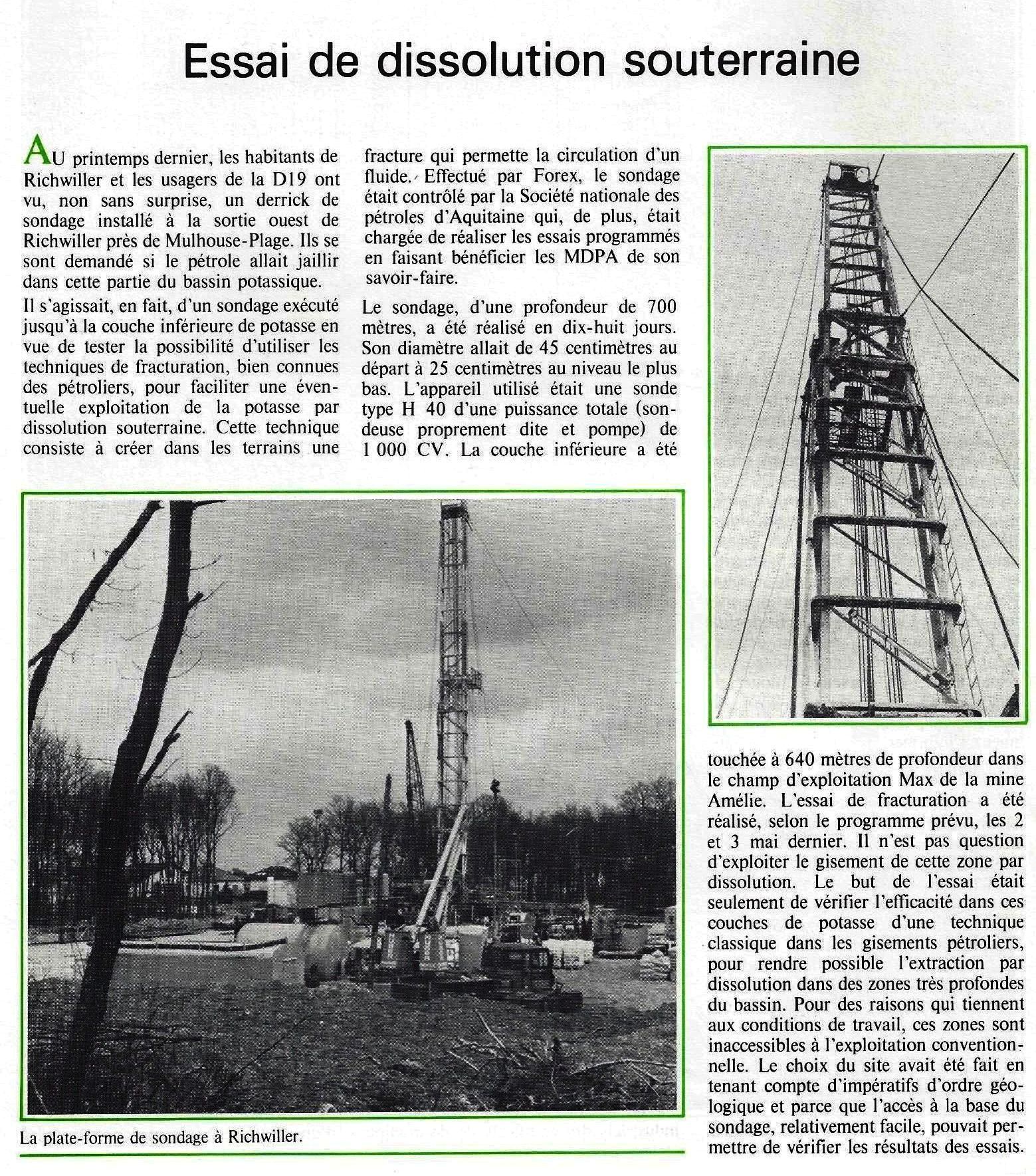

10ème arret - Le forage MDPA

11ème arret - Mulhouse Plage

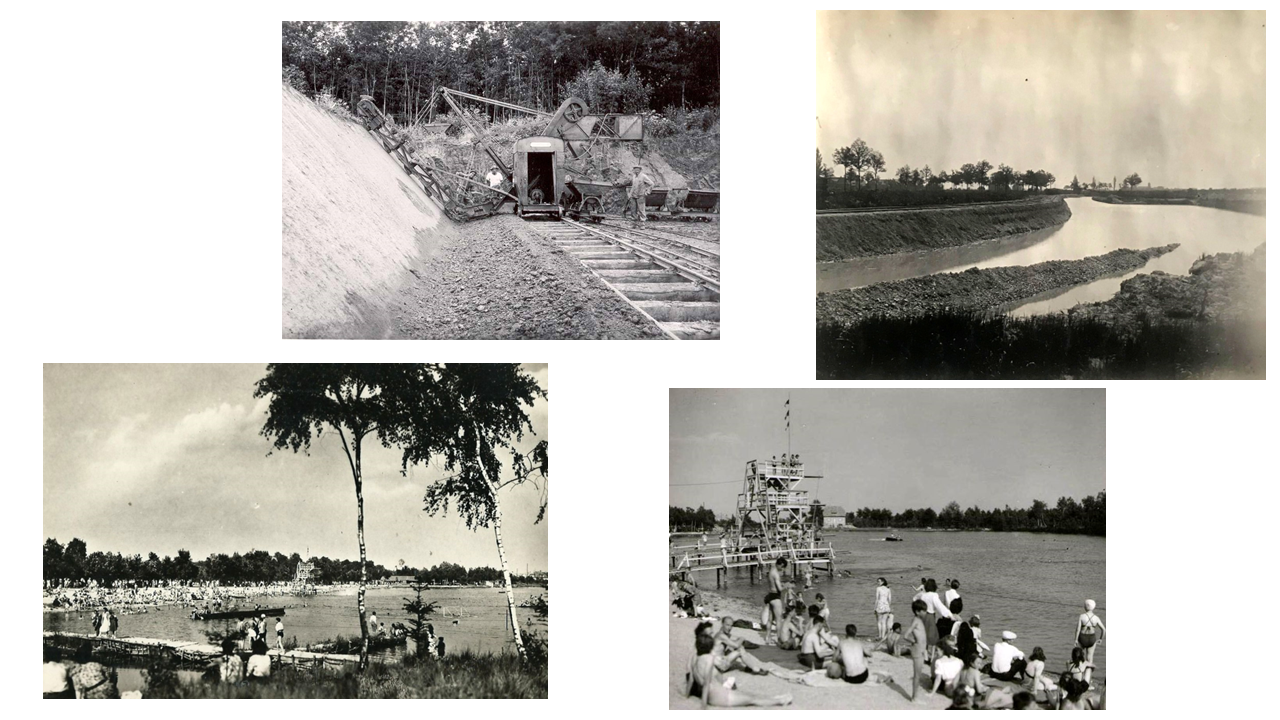

À l’origine, à partir de 1925, le site était une gravière servant à extraire du sable et du gravier pour la construction du pont SNCF enjambant la ligne de chemin de fer près du puits Max, dans le cadre de l’agrandissement de la gare de Richwiller et de la création de la gare de triage des MDPA, qui devint la plus importante gare d’Alsace exportatrice de potasse en raison de son tonnage. L’excavation fut réalisée par l’entreprise Dehé.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, des avions italiens bombardèrent la gare ; quelques bombes tombèrent dans la gravière, laissant à ce jour de profonds cratères rendant la marche dans l’eau dangereuse.

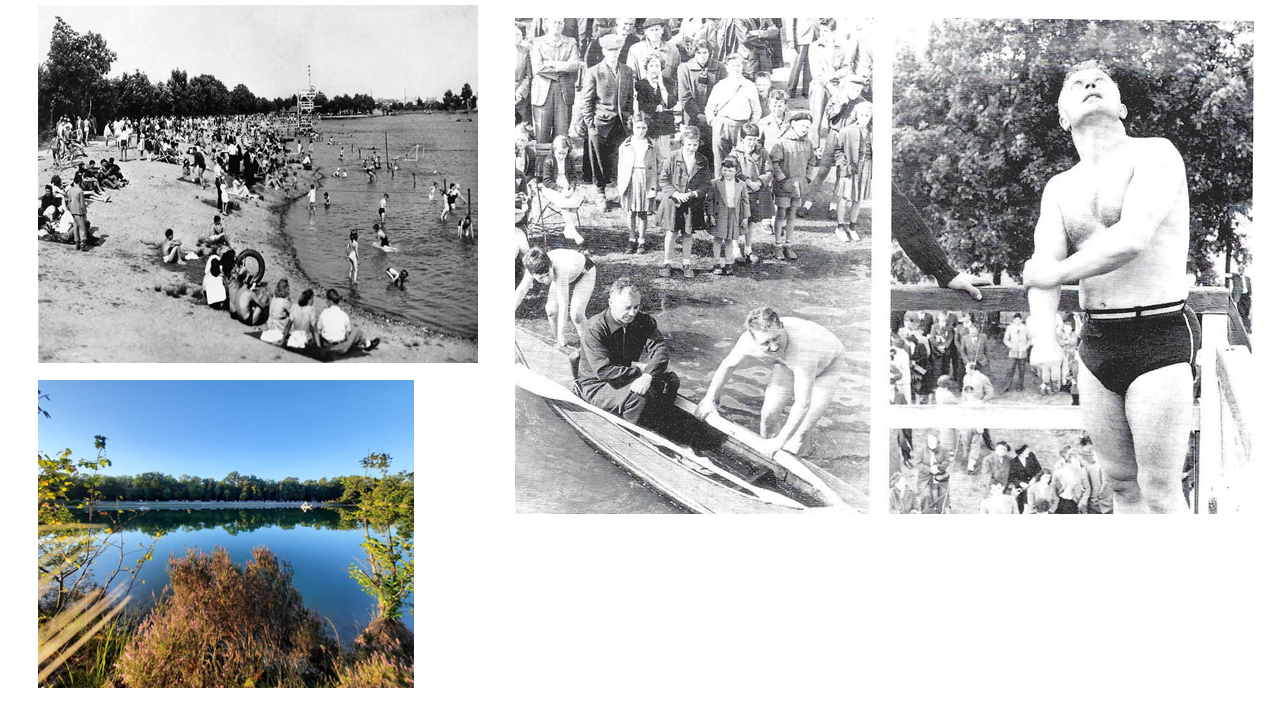

Après la guerre, en 1946, les époux Heckel-Wersinger, concessionnaires automobiles à Pfastatt, rachetèrent cette gravière de 6 hectares entourée de 10 hectares de forêt afin d’en faire une petite station balnéaire attirant des milliers de visiteurs venus de Mulhouse et des régions voisines. Elle faisait concurrence aux célèbres bains de l’Ill, derrière le stade nautique actuel, et aux bains du Rhin, au bout du nouveau bassin. Le site fut nommé Mulhouse Plage, également surnommé « la Riviera des Mulhousiens ».

Tout avait été prévu : un endroit ombragé pour les vélos, une buvette, un vestiaire, une plage en bordure de la forêt, une zone pour les non-nageurs et un grand plongeoir. L’entrée était naturellement payante, et la sécurité assurée par des jeunes sportifs, sans qualification officielle de sauveteur. On raconte que trois jeunes garçons, venus en vélo, seraient morts par hydrocution après avoir sauté à l’eau sans se rafraîchir.

La musique hawaïenne, diffusée sur la plage, résonnait jusqu’au village et devint rapidement familière au point qu’on n’y prêtait plus attention.

En 1956, un prêtre du Doubs, surnommé l’« abbé volant », se fit applaudir pour ses plongeons d’environ 30 mètres à partir d’une tour spécialement aménagée et irriguée pour l’occasion. C’était sa manière de collecter des fonds pour sa paroisse.

C’est sous la houlette de l’instituteur Victor Ganter que de nombreux écoliers des classes primaires apprirent à nager, avec comme seuls agrès de sécurité des chambres à air de voiture fournies gracieusement par le garagiste du village, Louis Henin. Ce fut « la piscine du village ».

En 1975, le lac fut loué à une SCI dénommée SCI de la Plage, avec comme premier président Paul Divry, et réservé à environ 200 membres.

De nombreuses améliorations structurelles et sécuritaires furent régulièrement réalisées pour le confort et le bien-être des membres. Lieu idyllique, Mulhouse Plage reste encore aujourd’hui très prisé et jouit d’une réputation bien établie.

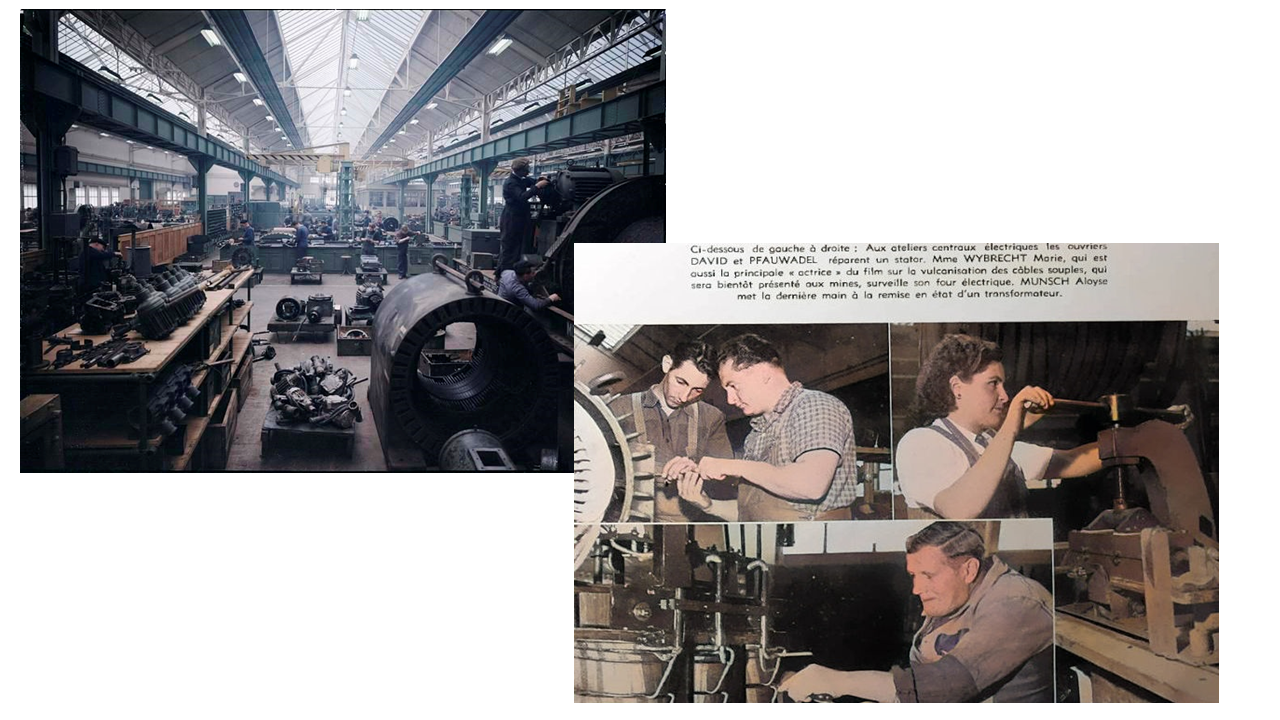

12ème arret - Ateliers centraux

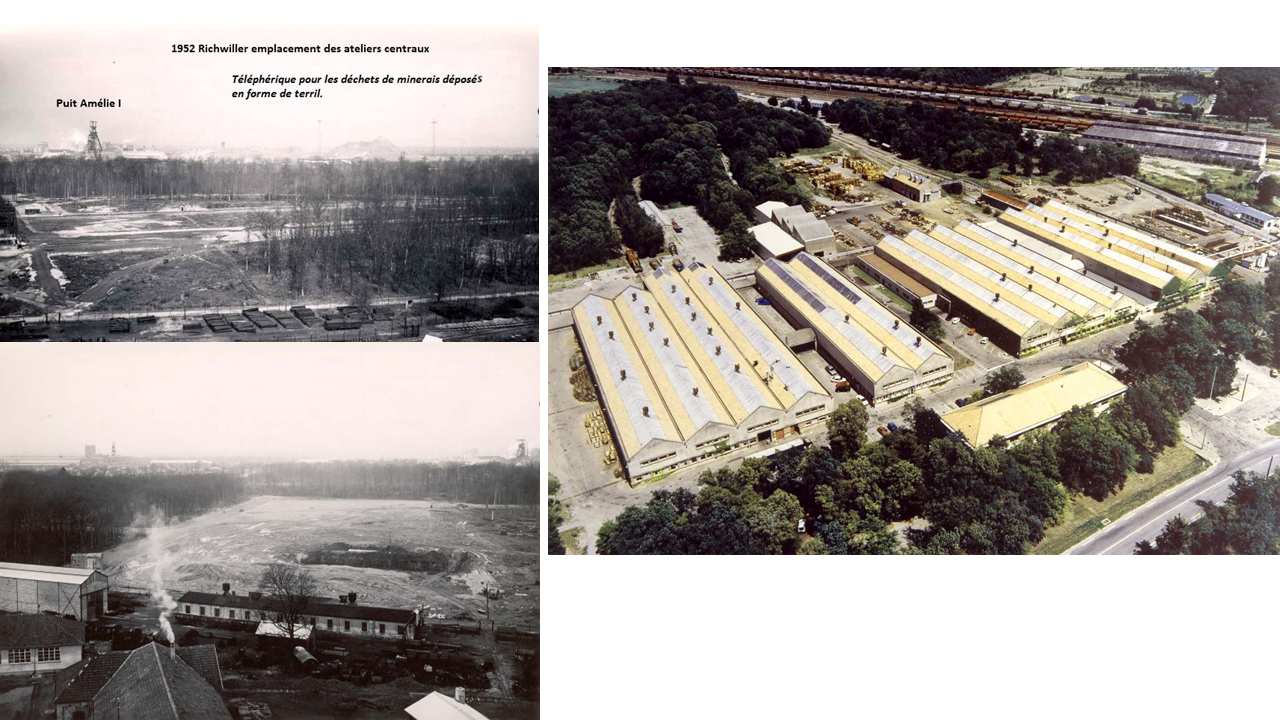

En 1937, tous les travaux d’entretien des différentes mines étaient assurés par des sections spécialisées propres à chaque site. À partir de cette année, il fut décidé de confier au service électrique de la mine Amélie, sous la direction de M. Bay, ingénieur électricien, l’entretien des matériels électriques communs à toutes les divisions, incluant moteurs, câbles et transformateurs électriques. Très vite, la réparation des moteurs fut sous-traitée aux Établissements Clemessy de Mulhouse, tandis que la standardisation restait du ressort du service électrique de la mine Amélie.

En 1940, l’atelier mécanique suivit le même schéma pour l’entretien des pompes centrifuges du jour, des réducteurs des convoyeurs à bandes et des chaînes de transport. En 1946, M. Etheimer, chef du « Jour » et chef des sapeurs-pompiers de la mine Amélie, proposa la création des « Ateliers Centraux » à Richwiller, comprenant deux sections confiées à M. Joseph Papirer : l’atelier central mécanique et l’atelier central électrique. Les Mines de Potasse d’Alsace validèrent ce projet par des arrêtés préfectoraux, sur une superficie de 4,4 ha.

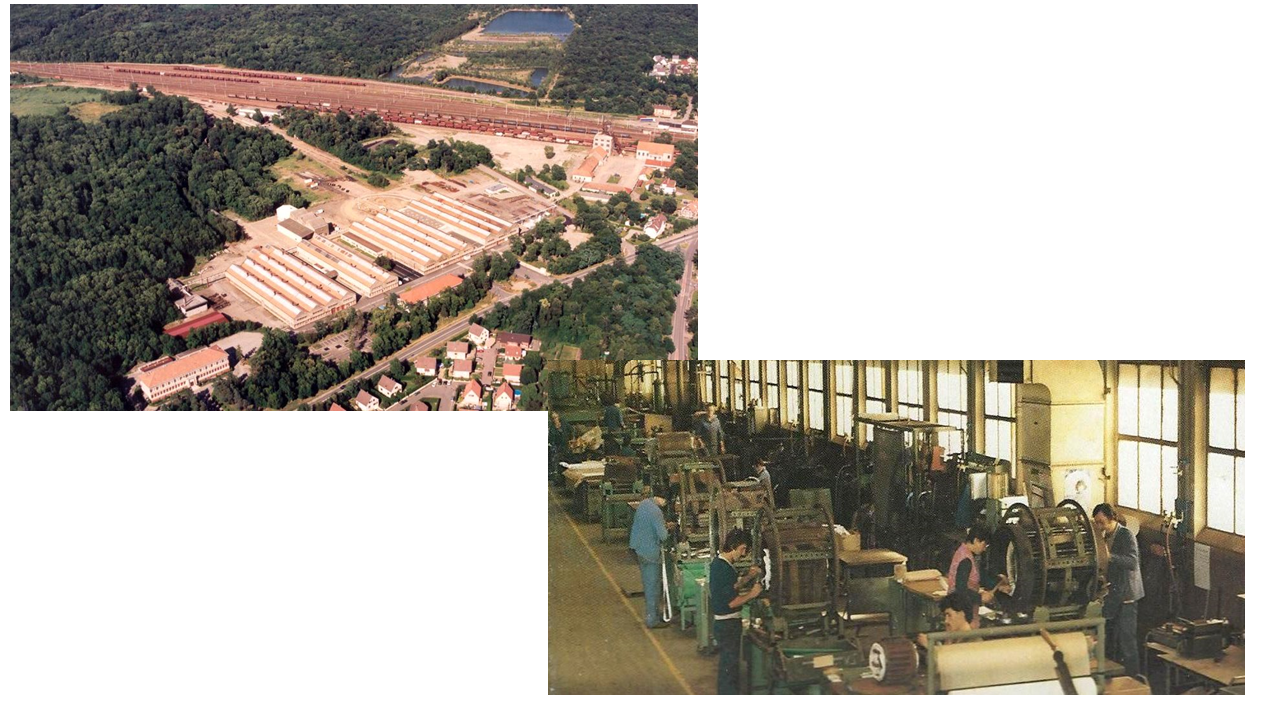

La construction des ateliers centraux, près de la mine Max à Richwiller, débuta en 1952 afin de moderniser les équipements électromécaniques des installations du « Fond » et du « Jour ». Le site comprenait quatre bâtiments-ateliers ainsi qu’un bâtiment pour la direction, le bureau d’études et les services administratifs. Les ateliers mécaniques, électriques, de tôlerie et d’échange standard étaient équipés de machines-outils modernes pour assurer une réparation rapide du matériel minier commun à toutes les mines.

En 1954, le personnel des anciens ateliers du carreau d’Amélie I rejoignit les nouveaux locaux. La direction des ateliers centraux était alors assurée par M. Banon, assisté de M. Weissmuller. M. Joseph Papirer était responsable des ateliers mécaniques, MM. E. Bay et Charles Tschirret des ateliers électriques, M. Spieth du bureau d’études, et MM. Bavant, J. Rouyer et A. Sage des méthodes d’entretien fond et jour.

L’atelier mécanique comprenait trois bâtiments : l’atelier d’usinage de fabrication et d’essais, la tôlerie spécialisée dans la chaudronnerie et le magasin pour le stockage et la gestion du matériel d’échange standard. Il exécutait toutes sortes de travaux, qu’il s’agisse de réparations ou de constructions neuves pour les machines du « Fond » et les appareillages du « Jour ». Il assurait la mise au point des haveuses intégrales adaptées aux conditions spécifiques du gisement potassique et effectuait d’importants travaux d’entretien des échangeurs thermiques, réchauffeurs et condenseurs des cristallisations. Une section spécialisée réparait et étalonnait bascules, appareils de contrôle et horloges de pointage.

L’atelier électrique, installé dans le bâtiment ouest côté laboratoire central, réparait les équipements électriques antidéflagrants du fond, les câbles des machines Joy, moteurs et coffrets de commande. Il planifiait, en collaboration avec le service entretien, les révisions périodiques des moteurs, génératrices et groupes tournants des machines d’extraction, en sous-traitance avec Clemessy. Une section électronique industrielle réparait les appareils de contrôle et régulation des chaufferies et fabriques du « Jour », ainsi que les grisoumètres et généphones du « Fond », tout en fabriquant divers matériels électroniques dont les « bromostats » de contrôle du traitement des eaux des piscines.

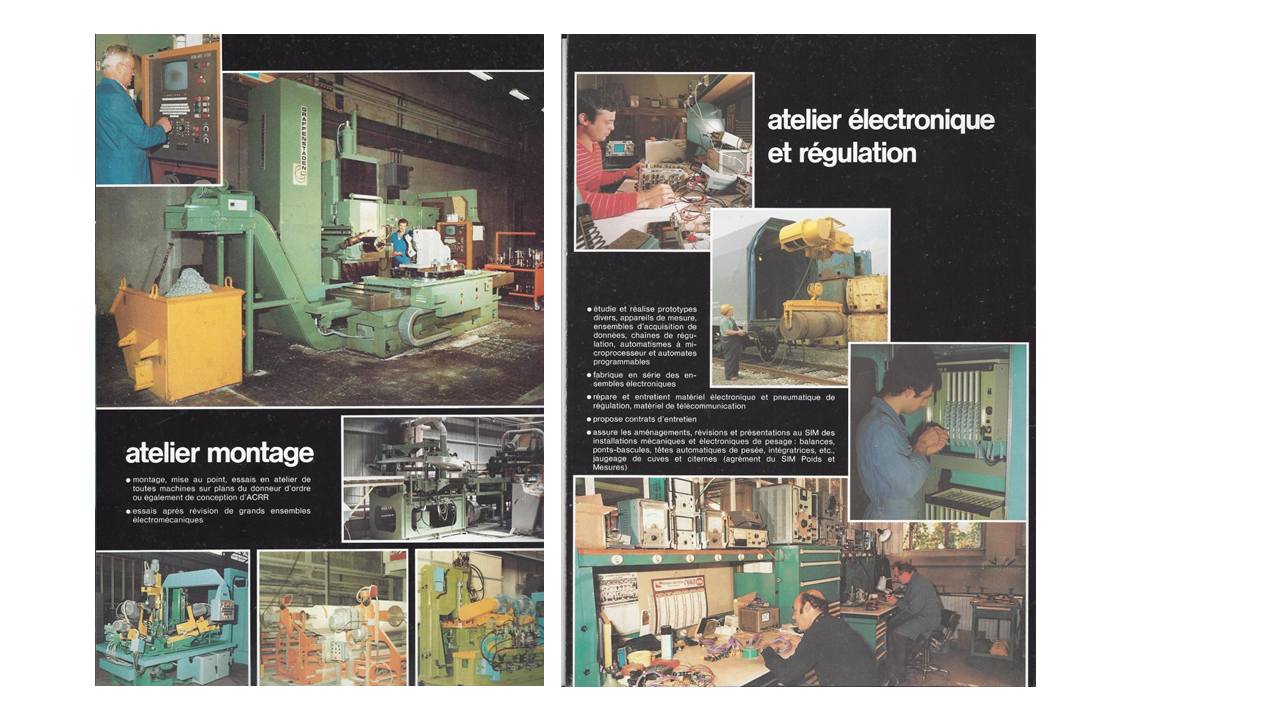

Au fil du temps, le site évolua. Le 1er juin 1979, les MDPA créèrent la filiale ACRR (Ateliers de Construction et de Réparation de Richwiller) afin de proposer leurs travaux à des entreprises extérieures, l’effectif étant de 520 personnes. Cette entité permit de valoriser le savoir-faire acquis dans le domaine minier, disposant d’installations modernes pour la rénovation et la maintenance des matériels électromécaniques, hydrauliques et électroniques.

En 1997, ACRR devint AC2R. Avec un effectif de 420 personnes, le site poursuivit des activités de construction mécanique, électrique, de maintenance industrielle et de pesage pour les MDPA et d’autres clients, construisant notamment des robots industriels. Le 28 octobre 2002, AC2R déposa une déclaration de cessation d’activité partielle, suivie d’une cessation totale le 17 décembre 2003. La liquidation à l’amiable fut prononcée le 4 février 2003.

Le site fut vendu en 2006 à la CAMSA, qui y installa son Centre Technique Communautaire, avant que Mulhouse Alsace Agglomération n’y installe ses services de propreté en 2009. Richwiller devint ainsi le site central du service de la Propreté Urbaine et Parc Automobile (PUPA), employant 260 agents pour 700 véhicules sur 6 ha du carreau Max et plus de 8 000 m² de bâtiments anciens des Ateliers Centraux des Mines de Potasse d’Alsace

13ème arrêt - Le carreau Max

La découverte de la potasse, le 22 juillet 1904, marque un tournant décisif pour l’essor économique de la commune de Richwiller. Le carreau de la mine Max s’étend alors sur une superficie de 1 800 hectares.

Le fonçage du puits d’extraction Max commence le 13 juin 1906, rue de la mine Max. Ce puits constitue la seconde société minière (Gesellschaft) créée par la Deutsche Kaliwerke.

La couche inférieure de potasse est atteinte le 5 juillet 1912, à 514 mètres de profondeur. Son chevalement se trouvait à côté de la gare de Richwiller, le long de la ligne de chemin de fer Strasbourg-Bâle.

Exploité depuis l’été 1912, le puits communique souterrainement avec le puits Amélie II.

Pendant sa première année de production, la mine Max extrait 7 893 tonnes de minerai en 26 jours. Sa première campagne d’exploitation se termine en 1933. La seconde commence en 1942 et s’achève avec l’arrêt définitif de la mine en 1952.

Durant ces deux campagnes, elle produit 2 693 153 tonnes de sel brut, avec une capacité d’extraction de 550 tonnes par jour.

Grâce à la potasse, la gare de Richwiller devient la première gare de marchandises d’Alsace.

Origine du nom et caractéristiques techniques

Le puits porte le nom de Max POHL, Directeur des Mines de Potasse d’Alsace.

L’entrée en exploitation démarre en 1912. Le puits a un diamètre de 4,5 m et une profondeur de 577 m, avec une recette à 516 m.

Le chevalement en fer, fourni par la firme allemande Humbold, est édifié en 1910 sur le carreau du puits Max. Son modèle constructif est à faux-carré porteur (type allemand), avec deux bigues en poutrelles-treillis.

Hauteur : 29,90 m (au palier des molettes) ; deux molettes parallèles de 5 m de diamètre.

L’ensemble est complété par une machine électrique Siemens-Schukert-Werke, équipée d’une poulie Koëpe de 370 kW, capable d’extraire 550 tonnes par jour. Cette capacité est augmentée en 1929 par l’ajout d’un second moteur électrique S.S.W. de même puissance.

Une petite centrale électrique fournit l’énergie nécessaire au carreau.

Évolutions et affectations

Pendant la Grande Guerre, des baraquements sont construits par les Allemands pour héberger 102 prisonniers russes. Ils servent ensuite de foyer de célibataires à partir de juillet 1918.

Comme toutes les propriétés allemandes, le puits est séquestré après l’armistice en 1918, attribué puis vendu aux MDPA en 1924, avec une recette rénovée en 1923.

Fin 1924, le bâtiment est transformé en 9 logements pour ouvriers polonais mariés.

À partir de 1943, il accueille des prisonniers de guerre italiens travaillant à la mine Amélie. Fin 1944, une vingtaine d’entre eux sont employés dans l’entreprise Brebbia, rue principale à Richwiller.

Le bâtiment de la machine d’extraction, attesté en 1915, est agrandi en 1929, lors du renforcement des équipements. Cette modernisation permet au puits Max d’atteindre son record d’extraction la même année : 164 550 tonnes de sel brut.

Formation et reconversion

Dès 1941, le carreau accueille une mine-école (Lehrbergwerk der Elsässischen Kaliwerke), où les futurs mineurs obtiennent un CAP.

En janvier 1945, les ateliers sont détruits, mais reconstruits pour créer le centre de formation des apprentis ajusteurs et électriciens des MDPA.

Richwiller devient en 1950, avec Pulversheim, un lieu de formation minière du bassin potassique.

De 1960 à 1990, la formation continue permet aux mineurs de s’adapter aux nouvelles machines et technologies.

Le puits Max a extrait de la potasse de 1912 à 1933, puis de 1942 à 1952.

En 1975, une bowette relie le puits Max à la mine Amélie I.

Le 27 mai 1991, la taille 102 est la dernière exploitée dans le gisement de Max.

Le hangar à sel brut et le moulin, construits dans les années 1920, sont détruits en 2001.

Le chevalement et les bâtiments d’extraction sont démolis en 2005.

Après la déconstruction, le site est reconverti en secteur industriel, puis accueille le Carreau des Métiers d’Art.

Après sa fermeture, les bâtiments ouest sont occupés par les services techniques de Richwiller et quelques associations locales ; le reste du site est géré par M2A.

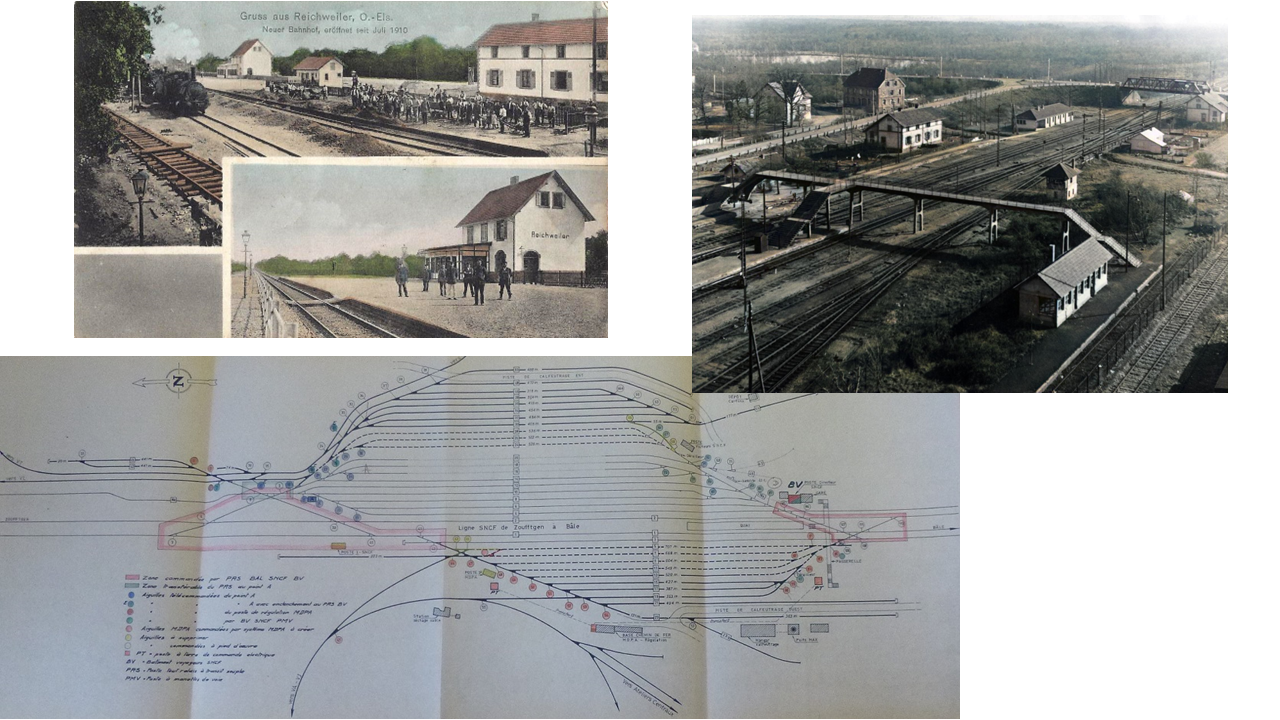

14ème arrêt - La gare de Richwiller

L’Alsace a été l’une des premières régions françaises à se doter de lignes de chemin de fer. Dès 1841, un tracé reliant Saint-Louis à Koenigshoffen traversait le ban de Richwiller. En 1910, un bâtiment destiné à devenir une gare de voyageurs fut construit à Richwiller. Située au point kilométrique (PK) 98,783 de la ligne Strasbourg-Ville – Saint-Louis, entre les gares de Wittelsheim et Lutterbach, la gare se trouve à une altitude de 257 mètres.

Les bâtiments de la gare furent bombardés et détruits lors de la Seconde Guerre mondiale, puis reconstruits en 1957. En collaboration avec la SNCF, les Mines de Potasse d’Alsace (MDPA) élargirent le secteur pour passer de deux à huit rails. Au total, le réseau ferré du site atteignait 11 km.

En 1966, environ 200 trains traversaient quotidiennement Richwiller. Une centaine de voyageurs, principalement des employés des mines, se croisaient sur les quais, tandis qu’un millier de wagons étaient remplis chaque jour. À cette époque, la gare de Richwiller était ainsi la 2ᵉ gare de marchandises d’Alsace et la 21ᵉ de France.

La gare a été fermée le 11 décembre 2011, en raison d’une réorganisation majeure du service ferroviaire local et national. Plusieurs facteurs ont motivé cette fermeture :

- la mise en service de la LGV Rhin-Rhône, modifiant la circulation de certains trains sur la ligne Strasbourg-Ville – Saint-Louis,

- le réaménagement des horaires du TGV Est,

- l’accroissement des dessertes locales entre Colmar et Mulhouse ainsi que du fret,

- la mise en place du cadencement,

- et la réalisation de nombreux travaux d’infrastructure.

Ces changements ont profondément modifié l’utilisation de la ligne Strasbourg-Ville – Saint-Louis, contraignant la SNCF à fermer certaines gares moins fréquentées, dont celle de Richwiller.

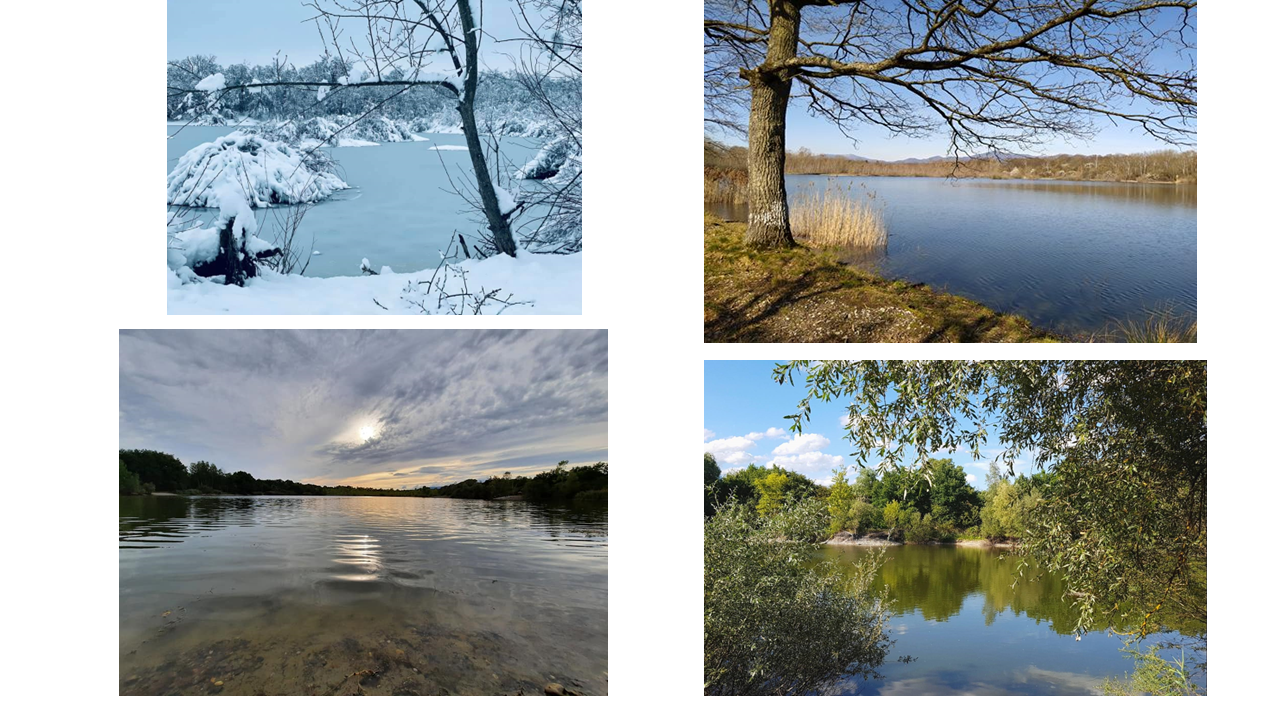

15ème arrêt - La Gravière Gerteis

Face au dynamisme du secteur du bâtiment durant les « Trente Glorieuses » des années 1960, Alfred Gerteis décida d’exploiter une gravière d’environ 20 hectares à Richwiller, côté gare, dans la forêt du Nonnenbruch. Plus tard, la direction de l’exploitation fut reprise par Albert et Robert Gerteis.

Le sable et le gravier, présents presque à fleur de sol, permettaient d’obtenir un produit de grande qualité à un coût d’exploitation relativement faible.

L’exploitation de la gravière cessa vers 1974. Le site privé devint alors un lieu recherché par les promeneurs et un site idyllique pour les carpistes. Peu à peu, la flore et la faune reprirent leurs droits, transformant l’ancien site industriel en havre de nature.

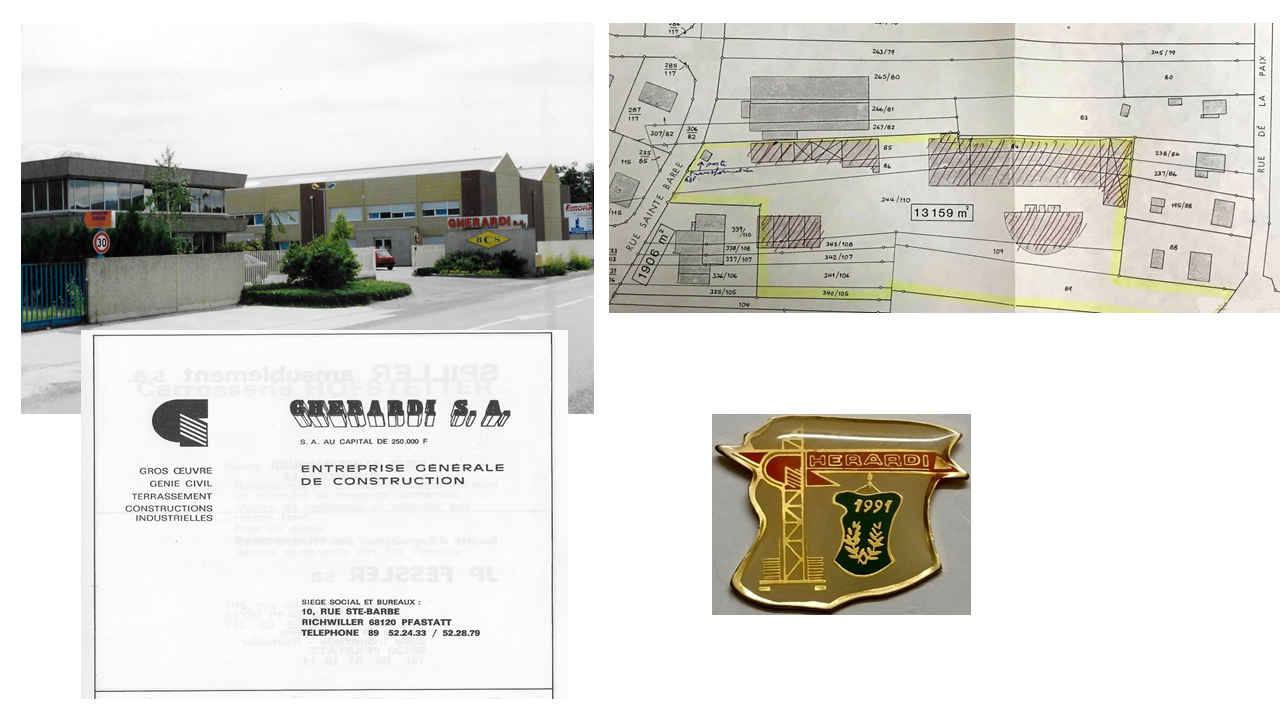

16ème arrêt - Les établissements Gherardi

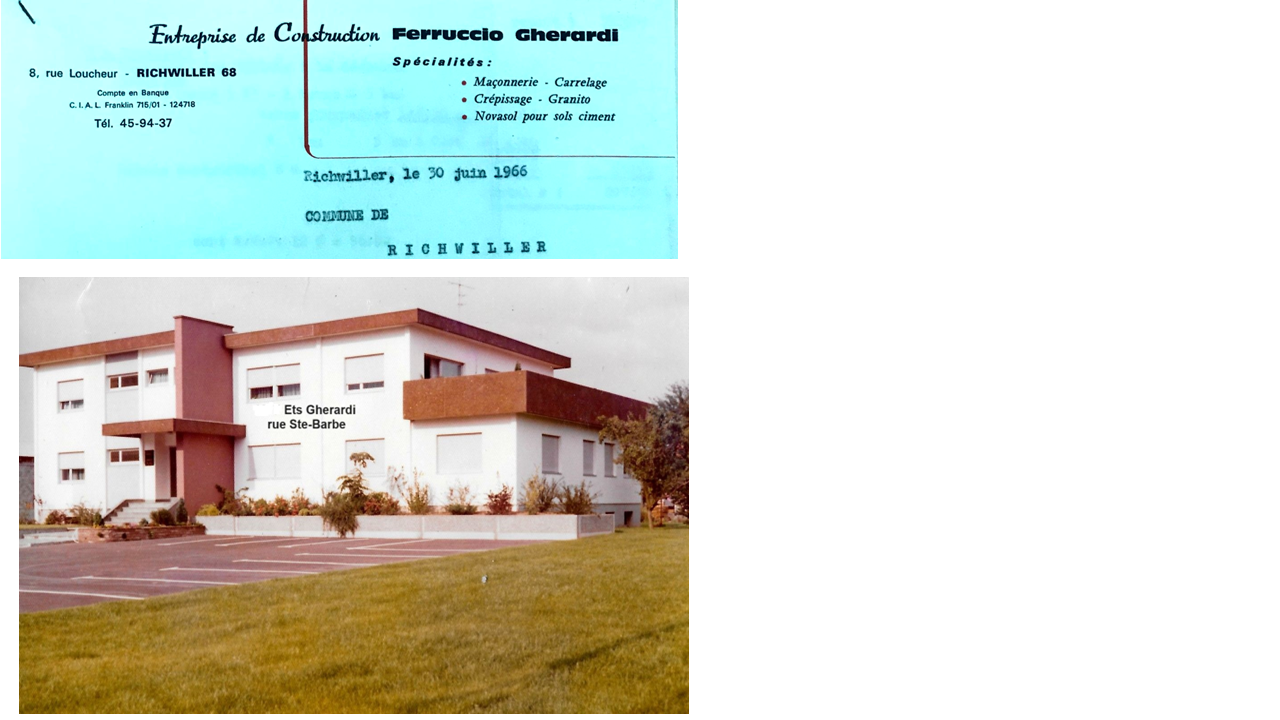

En 1955, à l’âge de 16 ans, Ferrucio Gherardi arrive à Richwiller, quittant son village natal de Bergamo en Italie. Attiré par la réputation de prospérité du bassin potassique, il avait été précédé deux ans plus tôt par un frère. Initialement, il ne pensait rester que dix jours.

Pendant une dizaine d’années, Ferrucio travaille comme employé puis comme chef de chantier dans deux entreprises locales. En 1965, après avoir été naturalisé Français, il crée son entreprise familiale avec son épouse Clara et un ami. Disposant de moyens modestes et d’une camionnette Peugeot d’occasion, il réalise de petits travaux de crépissage, de carrelage et de peinture. Son premier chantier important fut la déconstruction du transformateur tourelle EDF dans la cour de la mairie-école.

Les bureaux de l’entreprise se trouvaient alors dans la cave de leur maison rue Loucheur, où son épouse assurait la comptabilité et l’administration. Au début des années 1970, un bâtiment administratif et des locaux techniques sont construits rue Sainte-Barbe.

Une centrale à béton compléta l’équipement, rythmant le quartier avec une sirène signalant le début et la fin des travaux ainsi que les pauses. Il était même prévu de créer un passage vers la rue de la Paix pour limiter la circulation des camions toupies dans le centre du village.

Toute la famille participe à l’activité de l’entreprise, contribuant à son succès et à sa pérennité. En 1984, l’entreprise de gros œuvres Gherardi se diversifie en créant la filiale BCS (Béton Contrôlé du Seeboden) au 1 rue de Kingersheim. Son fils Flavio prend alors le relais, regroupant les deux activités dans la nouvelle usine du Seeboden.

L’ancien site de l’entreprise deviendra le lotissement « Manicor », tandis que le bâtiment administratif sera reconverti en résidence pour personnes âgées, puis en antenne de l’Armée du Salut.

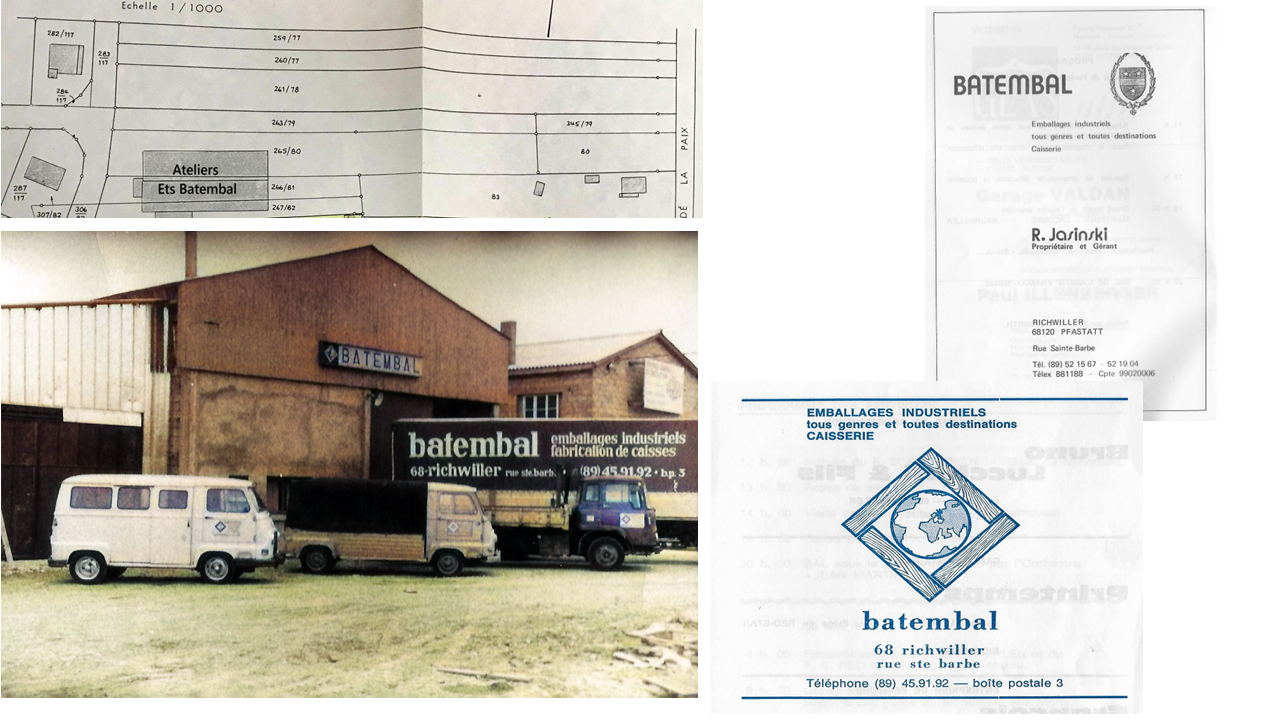

17ème arrêt - Les établissements Batembal

Ébéniste de formation, René Jasinski travaille pendant quelques années à l’entreprise de construction du Seeboden, rue de Kingersheim à Richwiller. C’est là qu’il apprend le métier de charpentier, ce qui lui donne le déclic pour se mettre à son compte.

Nous sommes alors dans les années des Trente Glorieuses, où le pouvoir d’achat augmente grâce au dynamisme économique, avec une durée légale du travail de 45 heures par semaine. Dans ce contexte, René Jasinski fonde son entreprise d’emballages industriels en janvier 1969. L’atelier de fabrication et de montage de caisses se situe au fond de la cour de son domicile, 16 rue Loucheur à Richwiller. Rapidement, le lieu devient trop exigu à cause de l’ampleur de l’activité et de l’étroitesse de la rue.

Début 1970, un bâtiment comprenant un bureau et des locaux techniques est construit à côté des Établissements Gherardi, rue Sainte-Barbe. Les clients sont principalement régionaux, comme la SACM de Mulhouse, pour l’emballage et l’expédition de métiers à tisser.

Après le choc pétrolier de 1973 et ses répercussions économiques, l’entreprise se développe sur toute la France et en Suisse. Les camions jaunes de Batembal deviennent familiers sur les routes.

En 1982, l’industrie française connaît des difficultés liées à la concurrence internationale, notamment pour les industries traditionnelles confrontées à la mondialisation. En 1985, la période de stabilisation économique avec une croissance modérée, une inflation maîtrisée et une lutte active contre le chômage relance l’industrie. La priorité est alors donnée à la compétitivité et à la modernisation industrielle.

Dans ce contexte, la société Batembal est reprise en 1985 par Patrice Costa, René Jasinski restant propriétaire. Il s’emploie à préserver et développer l’expertise technique de l’entreprise dans la fabrication d’emballages en bois. Les camions sont renouvelés et un nouveau sigle, associant bois et écologie, voit le jour.

Le 1er avril 1991, l’entreprise déménage dans la ZAE Heiden Ouest, 12 rue d’Italie, 68310 Wittelsheim. Ces nouveaux locaux, équipés de trois ponts roulants et de machines de dernière génération, répondent mieux à l’accroissement de l’activité.

Le site de Richwiller est ensuite loué à l’entreprise de démolition et de récupération de matériaux Jeanmougin jusqu’en 1997. Les bâtiments sont alors démolis, laissant place au lotissement Afua Sainte-Barbe et à la création de la rue Colbert.

18ème arrêt - La carrière de terre glaise

Bien que le bornage local mentionne une carrière de terre glaise au nord, face au lotissement « Au Château », il n’est pas certain que cette mention soit exacte, car il n’existe aucune preuve que cette terre y ait été prélevée.

En revanche, on peut affirmer sans aucun doute que le terrain longeant la rue des Vosges, en direction de Pfastatt, non loin de la tuilerie, a bien fourni la matière première à cette dernière.

En observant la consistance naturelle du sol, on remarque immédiatement qu’il a été creusé.

Cette hypothèse est confirmée par la présence, encore aujourd’hui, de prés avoisinants situés en contrebas et que l’on nomme toujours « Bachsteiblon ».

Nous espérons que cette promenade dans le passé de Richwiller vous aura plu. Nous vous donnons très vite rendez-vous pour la prochaine...

Un grand merci à Jean-Marc Munch, Mathieu Regli, La Société d'Histoire et de Généalogie de Richwiller, et l'association La marche pour tous pour leur collaboration.

Site créé en partenariat avec Réseau des Communes

Site créé en partenariat avec Réseau des Communes